2 **** INDISPENSABLE - Page 51

-

-

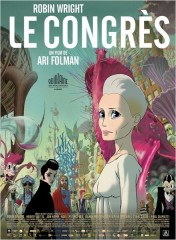

LE CONGRÈS

Robin Wright se fait vertement tancer par son agent,

-

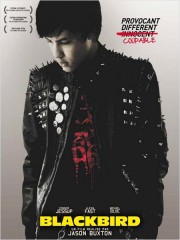

BLACKBIRD de Jason Buxton ***(*)

Sean ne ressemble pas aux autres élèves de son lycée.

-

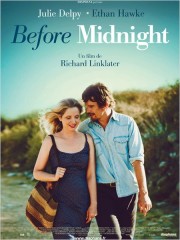

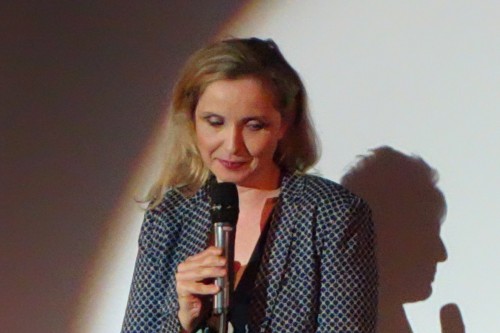

BEFORE MIDNIGHT de Richard Linklater **** et ma rencontre avec Julie Delpy

C'est sans doute unique dans l'histoire du cinéma, en tout cas dans ma cinéphilie je ne vois pas d'autre exemple,

-

L'INCONNU DU LAC de Alain Guiraudie ****

Avant-première et rencontre avec l'acteur principal Pierre Deladonchamps.

-

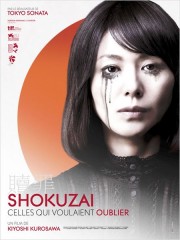

SHOKUZAI - Celles qui voulaient oublier de Kiyoski Kurosawa ***(*)

Il nous restait à connaître le sort de Akiko et Yuka qui contrairement à leurs deux amies veulent oublier...

-

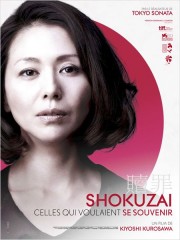

SHOKUZAI - Celles qui voulaient se souvenir de Kiyoski Kurosawa ****

Lorsqu'elle arrive de Tokyo pour entrer dans l'école d'une tranquille petite ville de province Emili est accueillie à bras ouverts par 4 petites filles.

-

LA GRANDE BELLEZZA de Paolo Sorentino ****

Jep Gambardella ne souhaitait pas simplement être un mondain. Il voulait être le roi des mondains...

-

THE GREAT GATSBY de Baz Luhrman ****

Nick Carraway (Tobey-Spider-Maguire) est un jeune courtier à la bourse de New-York.

-

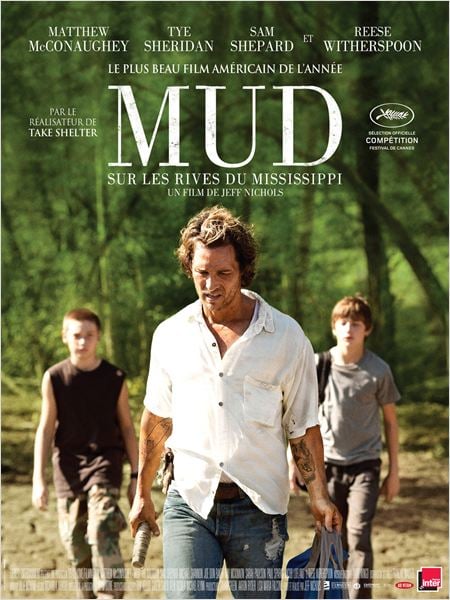

MUD - SUR LES RIVES DU MISSISSIPPI de Jeff Nichols ****

Ellis et Neckbone ont 14 ans et préfèrent leurs escapades en pleine nature à la fréquentation du collège. Il faut dire que les bayous, sinueux, marécageux offrent leur part de mystère et de magie à deux garçons à l'imaginaire fertile. Le premier vit avec ses parents, au bord du divorce, dans une baraque en tôles sur pilotis, l'autre, orphelin est élevé par son oncle, un pêcheur à l'étrange arnachement. Une de leurs équipées les conduit sur une île isolée et sur cette île, à un bateau échoué à la cîme d'un arbre, sans doute lors d'une des récentes inondations. Ellis et Neckbone sont enchantés de leur découverte et s'approprient immédiatement l'épave. Sauf que des indices laissent supposer qu'elle est habitée. Effectivement, Mud surgit, un type à la fois louche et inoffensif. Neckbone aurait tendance à fuir devant ce clochard tandis qu'Ellis est prêt à écouter son histoire et à lui venir en aide. Les questions fusent. Pourquoi porte t'il un serpent tatoué sur le corps ? Pourquoi ne veut-il jamais se séparer de sa chemise ? Pourquoi a t'il un revolver dans le pantalon ? Mud n'est pas avare de détails. Et entre mythologie personnelle, mensonge et manipulation, l'homme offre aux garçons sa version des événements qu'il a vécus, de ses rapports avec les personnes impliquées dans l'histoire et pourquoi il se cache sur cette île.

Pour défendre Juniper la femme qu'il aime depuis l'enfance, Mud a tué un homme, il a la police aux trousses ainsi que les frères et le père de l'homme qu'il a tué. Ellis, lui même en pleine découverte du sentiment amoureux adhère sans hésitation à la vision follement romantique de Mud qui souhaite retaper le rafiot, retrouver et embarquer sa belle pour partir loin de ce monde cruel, avec elle. Justement une beauté blonde amochée (Reese Whiterspoon, émouvante) débarque en ville et correspond exactement à la description. C'est Juniper. Est-elle là pour rejoindre son amoureux ?

Mud est comme le Mississippi, beau, imprévisible et inquiétant. Mais aussi terriblement attachant, séduisant; irrésistible. Forcément c'est Matthew McConaughey qui enchaîne avec ce Mud quatre films et quatre performances remarquables : Magic Mike, Killer Joe, The Paperboy. Je le répète mais on ne répète jamais assez et à quel point "le cinéma est aussi (surtout ?) l'art de faire faire de vilaines choses à de jolis garçons" j'ai toujours considéré Matthew McConaughey comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération depuis son apparition en 1996 dans le sublime Lone Star. Enfin et grâce à des réalisateurs attentifs, cet acteur étonnant capable de surprendre encore et encore devient indispensable. Ici, plus réservé qu'à l'accoutumé, mélancolique et manipulateur, il est un amoureux prêt à tout pour sauver sa belle des griffes des garçons qu'elle fréquente et qui s'expliquent le plus souvent en la rouant de coups.

A ses basques s'accroche Ellis, lui aussi prompt à foncer dans le lard des gars qui ne traitent pas les filles comme des princesses... d'abord un "terminale", puis un concurrent et enfin un tueur. Et on tremble un peu pour l'avenir de ce jeune garçon qui suivra sans doute les traces de celui qu'il va admirer un temps avant de se sentir trahi... Le jeune Tye Sheridan (un nom de star !!!) est à suivre et à surveiller de très près. Déjà intense dans Tree of Life de Terrence Malick (bonjour la filmo du moutard !) il est ici l'égal de son aîné et porte en grande partie le film sur ses frêles épaules. Avec sa petite moue, ses cernes et sa volonté, il semble être né pour être acteur. On trouve du Leo (oui, MON Leo) pour sa facilité à absorber l'écran tout entier à lui seul et du Dan DeHaan pour son regard triste et fatigué chez ce nouveau petit prodige.

Et puis Jeff Nichols en train de devenir incontournable car son film est d'une beauté à tomber. Inquiétant, intrigant il pérégrine nonchalemment vers un final inattendu. La dernière demi-heure, haletante m'a fait décoller de mon siège avec l'apparition d'un sniper justicier..

Et on souhaite à Ellis de rencontrer une fille à la hauteur de ses exigeances...