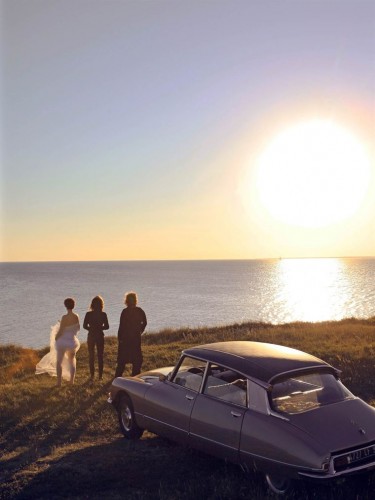

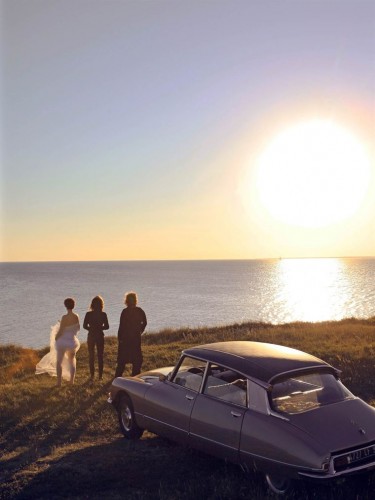

Trois copines de plus ou moins soixante ans... (je vais dire cinquantenaires pour être polie avec Jane et Caroline) s'en vont dans leur guimbarde verte (une vieille DS) à la Rochelle, au mariage d'un de leur ex. Très malin comme concept déjà, mais bon.

Ce voyage sur deux jours donne prétexte à ce film-route inutile, d'une bêtise, d'une vulgarité et d'une laideur à pleurer, à hurler, à dégommer mon voisin de derrière qui m'a obligée à changer de place parce qu'il est arrivé en retard, qu'il a mis deux plombes à s'installer en remuant des trucs et des machins en plastique puis s'est mis à glousser comme une vielle poule parce que ça le faisait rire, lui, les heurs et malheurs de Sam et Zette !

Comment dire ? Le générique est l'un des génériques les plus youpitralala que j'ai jamais vu de ma life de cinéphile. Sans déc'. C'est du générique de compèt' ça madame, que je me suis dit direct. Et j'ai même ajouté (oui pendant le générique, je me parle beaucoup à moi-même, toujours l'esprit en ébullition hop hop hop) le mec qu'a inventé un générique commass ne peut pas être totalement mauvais. Il doit même être bien bon. Moi telle que je me vois là assise ailleurs qu'à la place que j'avais choisie rapport à l'autre enclume qui s'est foutu derrière moi, je vais me voir un film qui déchire. Grave !!! Sauf que le gars qui réalise, c'est une tronche oui, mais SEULEMENT en générique.

Tiens, en parlant de l'autre chiure de mouche qui se croit dans son salon, ça m'a rappelé que l'autre jour, je vais à ma séance du matin, celle où je me fais des projos quasi privées dans une salle de 347 places, que je peux choisir MA place et patin couffin. Bref. Un gus entre et se dirige direct sur moi et me dit "je peux m'asseoir là, mademoiselle ?". C'est-à-dire, là, sur le fauteuil juste à côté du mien.

Ô purée ! Qu'est-ce qu'il avait pas dit là ?

"Non mais j't'en foutrai des mademoiselles ! Tu t'es regardé l'mutchachu, j'pourrais être ta mère et encore quand je dis ta mère, la pauvre... Qui voudrait d'un relou comme toi ? Appelle plutôt ton père que je te refasse. Remarque non, l'appelle pas, vu ta tronche, ça doit être un remède contre l'amour ton paternel. En plus tu pues la frite molle. J'parie que t'as essayé d'aller draguer chez lui :  * avant de venir ? Et comme les boutonneuses pré-pubères n'étaient pas de sortie tu te retranches sur le troisième âge ! Va donc hé banane, et tu te la mets sur l'oreille, tu te la fumeras plus tard".

* avant de venir ? Et comme les boutonneuses pré-pubères n'étaient pas de sortie tu te retranches sur le troisième âge ! Va donc hé banane, et tu te la mets sur l'oreille, tu te la fumeras plus tard". Bon, j'en reviens à nos trois gonzesses prétendues copines. Ben déjà franchement si ces trois là sont copines moi j'suis Mère Teresa. En tout cas, je me fais une autre idée de l'amitié. ça doit d'ailleurs être pour ça que j'ai pas d'ami(e) (mais j'ai un amoureux, z'inquiétez pas pour moi. Il me sauve la vie, à peu près tous les jours et parfois deux fois par jour). J'ai une trop haute opinion de la fonction. Bref, ces trois là, c'est langdepute et compagnie. Dès que l'une n'est pas là, les deux autres bavassent sur l'absente. C'est très choupinou. Et puis à un moment y'en a une qui fout une talmouse à une autre, le genre de beigne à te faire tourner dans tes bottes sans enlever les lacets... et l'autre là, que dalle, elle dit rien... genre "si moi je sais pas pourquoi tu m'as fichu une torgnole toi tu dois savoir !"

Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous empêcher d'aller voir ce truc moche et con, d'une vulgarité de tous les instants ? Bon en gros, les femmes cinquantenaires, y'en a que trois sortes.

Y'a la nympho qui est pas regardante question barbaque, chair fraîche ou viande avariée, tout est bon dans le cochon. C'est Caroline Cellier qui se colle à ce rôle, l'un des plus raffinés de sa somptueuse carrière. ça m'a donné l'envie subite d'y regarder d'un peu plus près à sa carrière. Ben dis donc dis donc... allez, on tire par sur l'ambulance ! Maquillée comme d'habitude une voiture volée, bouche de poisson, elle enchaîne les répliques sophistiquées et les actes militants. Entre autre : pour éviter de payer la note du garagiste, par exemple, elle couche avec le garagiste. C'est tout à fait amusant. Hi hi hi ! Sinon, c'est une vraie mère poule qui aime beaucoup beaucoup son ptit garçon. D'ailleurs à un moment, il est très vénèr le fistounet et alors crotte de bique, il fout son scooter dans un mur pour se désénerver et sa mamounette, elle dit "bouge pas choupinouchou, je vais t'en acheter un autre !" Et elle y va !

Pis y'a la frigide coincée avare qui porte des culottes de grand mère un peu comme ça

et c'est très très drôle ah ah ah. C'est Jane Birkin plus grimaçante que jamais qui fait ça. Elle vit toute seule dans une maison avec un jardin dans lequel elle prend son petit déjeuner bio pendant que son voisin la mate en se grattant les couilles. (si vous me croyez pas allez-y voir !). Elle est habillée en rose fushia avec un pantacourt immonde et une espèce de polo du même métal. La seconde fashion tendance est finie. Respirez.

Quant à Catherine Jacob, elle est malheureuse en couple, en famille et dans la vie en général. Son mec ne la désire plus depuis qu'elle a subi l'ablation d'un sein, elle s'ennuie dans son boulot au supermarché et sa fille l'asperge de fromage blanc sans qu'elle bronche. Ce que c'est bidonnant. ohohoh ! Mais elle aime les chiens et sa maison est décorée d'urnes funéraires canines et son dernier en date s'appelait Jean-Pierre ou Jean-Claude ché pu mais il est mort aussi. Alors il est dans le congélo, et elle l'emmène dans une glacière pendant le voyage mais il décongèle sur le sac de Jane. Là aussi, profitons-en, rions. De toute façon, à un moment Jane perd son sac. Mais quelques scènes plus tard, elle a RE son sac avec ses galettes de riz soufflé à l'intérieur. MDR.

Sur la route, elles tombent en panne et rencontrent un beau jeune homme qui va les aider.

"Bon ben d'abord je vais vous tirer"...

"Moi d'abord" dit la nympho. Là, on se tient les côtes n'est-ce pas ?

ATTENTION ON S'POILE !!!

Sauf que le mignon est gay.

"Ah vous êtes gai ?".

"Mais non pas gai comme ça, gay comme pédé"... Là, on n'en peut plus. PTDR.

Catherine et Caroline vont faire pipi derrière une voiture :

"oh tu fais paravent, j'ai pas envie qu'on voit ma craquette !". Hilarité générale.

Bref, je vous en passe. Tout est de cet accabit... une succession de répliques que chacune énonce en attendant que l'autre ait fini la sienne pour embrayer. C'est consternant. LOL.

Mais le pire reste à venir. Le mariage !!! Je rappelle à ceux qui ont lâché en route, qu'elles vont à un mariage.

La mariée c'est Michèle Bernier, l'apothéose de la vulgarité faite femme. Biturée jusqu'au fond des yeux, elle s'écrase comme une viande avachie au milieu de la piste de danse, se fait enfermer dans les toilettes, rrrrooo c'est cro vilain ça.

Et le vieux beau, c'est Thierry Lhermitte, costume blanc et cravate rose.

A.F.F.L.I.G.E.A.N.T.

D.E.S.O.L.A.N.T.

E.X.A.S.P.E.R.A.N.T.

Et le film, le réalisateur le dédie à sa maman. Pauvre femme. Si j'avais un fils qui me faisait ce coup là, je le déshérite.

* ce billet n'est pas sponsorisé !